食事・遊び・散歩などの

意欲に表れる犬の老化のサイン

「寝ていることが多くなった」「遊びや散歩に対して意欲がなくなってきた…」

「名前を呼んでもすぐには来なくなった」など、ちょっと寂しい…変化も加齢から来るものもあります。

しかし、高齢になっても意欲的なワンちゃんはいます。その差はなんでしょう?

お話を伺った先生村田 香織 獣医師

(もみの木動物病院)

兵庫県神戸市にある「もみの木動物病院」の獣医師。犬や猫の攻撃行動、無駄吠え、不適切な排泄などといった問題行動の治療やしつけを専門に活躍中。飼い主とペットが楽しく幸せに暮らすための教育を、こころのワクチンとして執筆・講演活動を通じ多方面に取り組む。

著書に『こころのワクチン』『パピーケアスタッフBOOK』など。

犬の7歳から9歳は

まだまだ元気な中年期世代!

シニアになっても活動的な犬でいてほしいけれど可能ですか?

人間も同じですが、犬も年齢とともにムダな動きをしなくなります。若い頃はエネルギーがあり余って動き回っていたけれど、いろんなことを経験して慣れてくるとムダな労力を使わず「必要なときだけ動く」傾向が強くなります。中年期に入ってくると、犬は動く必要やメリットを感じない時は、寝ていたり、ただじっとしていたりすることが多くなります。しかし、じっとしていて一日中寝てばかりいると、筋肉を使わないので、筋力や体力が衰えます。さらに同じ場所にずっといることで脳への刺激も減っていき、頭の機能も低下しやすくなります。「もう年だから動かなくて当たり前」だと思ってそのままにしておくと、どんどん老化が進む可能性があります。特に「中年期」である7~9歳は、体はまだまだ動く時期なのに、意欲不足による行動への変化が表れやすい時期。高齢になっても活動的なワンちゃんにするには、この時期の飼い主さんとのかかわりが重要になってきます。

犬は自分が動くことによって、報酬(うれしいこと、楽しいこと)が得られるとわかると、その行動を積極的に行うようになります。好きなおやつなどを上手に使って、ワンちゃんが自分から動くように飼い主さんが工夫してみると良いでしょう。

愛犬の食事・遊び・散歩など、毎日の行動をチェックしてみよう

愛犬の意欲の変化はどんなところに出るのでしょうか?

加齢と共に食事や遊び、お散歩などの場面で、行動に変化が見られることが多いでしょう。まずは、チェックリストの項目に該当するものがないか確認してみましょう。

食事・遊び・散歩の変化チェックリスト

- 以前ほど友達犬に会っても遊ばなくなった

- 飼い主が遊びに誘っても乗ってこない

- 寝ている時間が増えた

- お散歩に行きたがらない

- 以前ほどおもちゃに興味を示さなくなった

- 食べ物に以前より執着するようになった

- 名前を呼んでも、反応しなくなった

- 以前はお留守番が平気だったのに、不安がるようになった

- 以前はあまり吠えなかったのに、吠えることが増えた

- 以前ほど食べ物に興味を示さなくなり痩せた

こんな行動が見られたら、もしかしたらどこかの機能が弱っているかもしれないと考えて、よく観察して状況をつかむことが大事でしょう。遊ばなくなる、寝ている時間が増える、呼んでも反応しないなどは、ムダな動きをしなくなっただけという場合があり、関節の痛みや病気による体力の低下によって動きが鈍くなっている場合もあります。食べること以外に楽しみがなくなったことで食べ物に執着するワンちゃんも多いですね。感覚機能の低下や体の不調によって不安が募り、お留守番を嫌がったり、吠えることが増えたりする傾向も出てきます。

シニア期のフードの見直しは、

特徴を知って愛犬に合うフードを選ぼう

与えるフードによっても意欲って変わりますか?

フードの与え方やフード自体の魅力によっても意欲は変わります。加齢による嗜好の変化もあるので、フードを見直すのも良いでしょう。しかし、パッケージに表示されている年齢になったからといって、慌ててフードを切り替える必要はありません。大切なのは「うちの子に合うフードを選ぶ」ことです。世界に目を向けアメリカをみても、ペットフードの安全性と品質の基準を設けている団体のAAFCO(全米飼料検査官協会)では、高齢期に栄養基準を設けていません。高齢期は、個体差が大きく、健康状態によっても必要な栄養素が異なるため、各フードメーカーがさまざまなコンセプトで作っているのが現状です。

例えば、「代謝が減り、太りやすくなる」シニア犬を対象にした低カロリーフードもありますが、消化機能が低下して痩せているワンちゃんには消化が良くきちんとカロリーの摂れるシニアフードの方が適しています。関節、皮膚、骨、消化器など、高齢犬の健康維持に不足しがちな栄養素を強化したものなどもあるので、しっかりフードの特徴を調べて、愛犬の健康状態などに合わせて選び、ゆっくりと切替えましょう。特に疾患がある高齢犬は、獣医師と相談して決めることをオススメします。

食べ物の与え方を工夫して、お出かけや

遊びで愛犬の脳とカラダを活性化!

愛犬が意欲的に動くためには、どういう工夫が必要ですか?

遊びやお散歩、おもちゃ、大好きな人の存在なども、ワンちゃんにとって報酬になりますが、代表格は食べ物です。ただ器に入れて与えるだけでは、あまり動かない生活になりがちですが「知育トイで与える」「投げて取りに行かせる」「トリックやトレーニングの報酬として与える」方法などを行っていると、中年期はもろちん、健康であれば高齢期になっても活動的に動くワンちゃんになる可能性が高くなります。

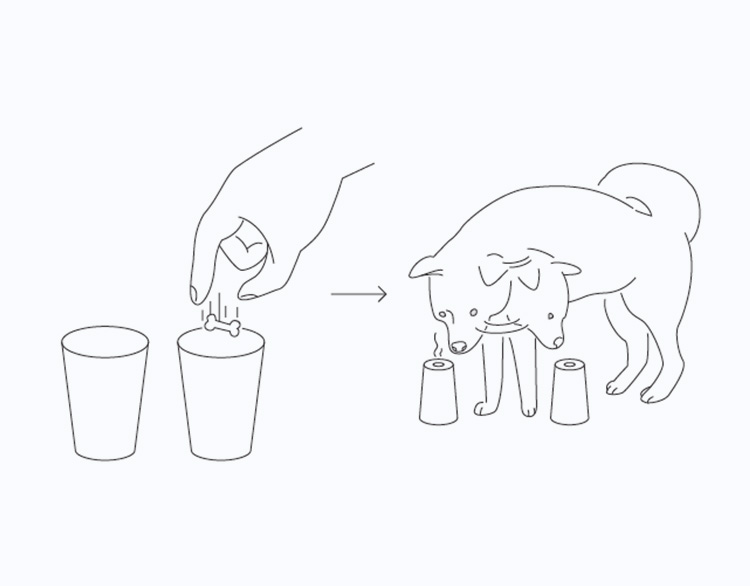

複数の紙コップの中のひとつにフードを入れて、裏返しに置いて、飼い主さんが指した方を選ぶとフードがもらえるゲームや、片手にフードを握りこみ、もう一方の手は何も持たずに握ってワンちゃんに見せて、匂いで当てさせるゲームなどもオススメです。ワンちゃんも、体を動かすことになるので筋力の低下を防ぎ、脳にも刺激を与えられます。

もしも食べ物への反応が悪い場合は、疾患がないことを確認して、食事量を7分目ぐらいに制限してみてください。お腹が常に満たされていると、動物は動きが鈍くなり、活動量が低下するので肥満や老化を加速させる原因になりかねません。フード量を減らして、食べ物を報酬としたゲームなどで意欲が上がるかどうか、愛犬の動きを確認しましょう。

公開日 : 2016.12.20