おうちでケア

〜嫌がる愛犬の目ヤニ・耳垢ケアのコツ〜

顔周りのケアをしようとすると「暴れてしまう」「逃げてしまう」など、

思うようにケアできずに悩まされた経験を持つ飼い主さんは多いのではないでしょうか。

そんな嫌がる愛犬にもしも結膜炎や外耳炎などで急な点眼・点耳が必要になったら、、、そんなときに備えて、

この記事では日頃から慣れてもらうコツや安全にケアするポイントを

神戸市にある「もみの木動物病院」副院長、村田香織先生に教えていただきました。

お話を伺った先生村田 香織 獣医師(もみの木動物病院)

兵庫県神戸市にある「もみの木動物病院」の獣医師。犬や猫の攻撃行動、無駄吠え、不適切な排泄などといった問題行動の治療やしつけを専門に活躍中。飼い主とペットが楽しく幸せに暮らすための教育を、こころのワクチンとして執筆・講演活動を通じ多方面に取り組む。著書に『こころのワクチン』『パピーケアスタッフBOOK』など。

http://www.mominoki-world.net/

ライター:渡辺陽

本来、健康ならば

目ヤニや耳垢はほとんど出ない

犬の目ヤニや耳垢は、健康であればほとんど出ないのが正常です。もちろん、気候や環境の変化によって健康であっても少し目ヤニが出たり、耳に汚れがついたりすることはあります。正常範囲か異常なのかは判断が難しいので、もし、目ヤニや耳垢が出ているのであれば、かかりつけの動物病院で一度診察してもらうといいでしょう。

日頃のボディタッチと

「正常な状態」の把握が大切

健康な犬でも、目や耳は、よく見える部分なので、ちょっとした目ヤニや耳垢でも気になることがあるかもしれません。また、目頭の穴から鼻の先まで通っている鼻涙管が細く管が詰まってしまい、涙が目から溢れ出てしまう流涙症(涙やけ)の場合は、細菌の繁殖による皮膚炎を防ぐためにもこまめに拭きとってあげる必要があります。そんな時は、ノンアルコールのウェットティッシュのようなものか、柔らかいガーゼや薄手のタオルをお湯で湿らせて、こすらないようにやさしく拭いてあげましょう。

ケアをする時、嫌がる犬を無理やり押さえつける方法はやめましょう。犬は、生まれながらにして、顔や足を触られるのが苦手なので「嫌なことをされた」と思います。一度経験した怖い思い出はなかなか上書きされません。日頃から背中やお腹、足、耳、顔などをやさしくボディタッチして、敏感なところを触らせてくれるように慣らすところから始めましょう。

そして、何より大切なのは、日頃から犬をよく観察して「正常な状態」を把握しておくことです。普段の目や耳の状態を知っておくと、病気などで異常な目ヤニや耳垢が出てきた時、早く気づいて、ひどくなる前に治療してあげることができるのです。

犬の耳垢ケアで

注意したいこと

犬の耳垢は健康であれば、ほとんど出ないのですが、垂れ耳の犬やアレルギー体質の犬は、外耳炎を起こしやすいので、耳掃除をしないといけないこともあります。

では、日頃からイヤークリーナーで耳を洗わないといけないかというと、そんなことはありません。イヤークリーナーを日常的に使うことで耳の中が湿ってしまい、感染を起こしやすくなる可能性があります。また、外耳道は繊細なので、あまり綿棒などでゴシゴシこすらないほうがいいでしょう。耳道を痛めてしまうことがありますし、耳垢を耳道の奥に押し込んでしまい、余計に取れにくくなることもあるのです。

感染を起こしていて治療が必要な場合は、洗浄するために液体の薬を耳の中に入れることもありますが、その時は、余分な水分を綿球や柔らかいコットンなどで、少し吸い取ってあげるだけでいいでしょう。ティッシュを使う人もいますが、耳道を傷つけるだけでなく、水分を吸い取りにくいのでおすすめできません。

外耳炎といっても細菌や真菌による感染を起こしていることもありますし、耳ダニのような寄生虫が原因のこともあります。目で見ただけでは分からないので、いつもと違う、おかしいなと思ったら、病院で診察してもらいましょう。

嫌がられないケアのコツとは

嫌がられないようにケアするには「ごほうび」を与えながらするのがコツです。さらに、普段から体全体を触る練習をして犬と良好な関係を築いておくと、犬はだいたいの処置を受け入れてくれます。沈黙は緊張をあおってしまうので、必ず「おりこうさんだね」「いい子だね」「えらいね」と優しく声をかけながら行いましょう。

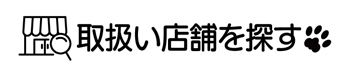

応用編:目薬をさしてみよう

1.ごほうびを準備

ペースト状のおやつやチーズ、ウェットフードをお皿に塗り拡げ、犬がペロペロ舐められる位置にお皿を置きます。2人で行う場合は、片方がお皿を持って鼻先の位置をコントロールするのがおすすめ。

2.後ろからまぶたをそっと持ち上げる

正面から目薬をさそうとすると、目薬の先や指が目に近づいてくるため警戒してしまいます。後ろからまぶたをめくり、「白目のところ」にさします。

3.やさしく声をかけてほめる

「上手だったね」「えらいね」と声をかけてほめてごほうびをあげましょう。抱っこができる場合は、仰向けに抱っこして、後ろからまぶたをめくり、「白目のところ」にさす方法も。この時も、目薬をさしたら、「おりこうさんだね」と声をかけてごほうびをあげましょう。

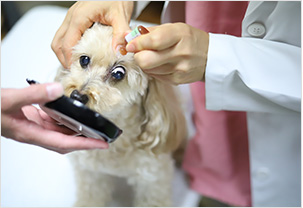

耳のケアをする場合も、目と同じようにごほうびを使い、「おりこうさんだね」と優しく声かけしながら行います。耳の中の毛が邪魔になることがありますが、この毛を抜くのは、やめておきましょう。ただでさえ炎症を起こしていて痛みやかゆみを感じているので、そこを刺激することになってしまいます。耳の毛に分泌物が絡まって取れにくい、外耳に薬を塗りにくいという場合は、耳の毛を短くカットしましょう。

大切な家族である犬の目ヤニや耳垢、気になることもありますよね。ケアを嫌がってしまう場合は、犬との関係性が悪化することもあるそうです。正常な状態を知っておくことと、日頃からボディタッチして、あちこち触られても平気な子にしておきましょう。

公開日 : 2019.04.16